Verlassenschaft-Schätze: Alte Werkzeugkisten entdecken & schätzen

In verstaubten Ecken von Garagen oder Dachböden verbergen sich oft über viele Jahrzehnte unberührte Werkzeugkisten. Beim Öffnen entdeckt man nicht nur Rost und Schmutz, sondern mitunter funktionstüchtige Schmiedearbeiten aus hochwertigem Stahl und edlen Hölzern wie Buche oder Ebenholz. Solche Stücke stehen für langlebiges Handwerk und nachhaltige Nutzung, fernab von Einweggeist und kurzlebigen Produkten.

Historische Wertschöpfung durch Wiederverwendung

Die Kreislaufwirtschaft sieht in langlebigen Produkten einen Schlüssel zur Ressourcenschonung. Eine Untersuchung des Umweltbundesamtes betont, dass die Wiederverwendung ganzer Bauteile neben Recycling zu einem niedrigeren ökologischen Fußabdruck führt. Übertragen auf Handwerkzeuge bedeutet das: Wer alte, robuste Werkzeuge nutzt statt neue zu kaufen, reduziert Materialverbrauch und CO₂-Ausstoß.

Patina als Zeichen der Echtheit

Fachleute und Sammler schätzen die natürliche Alterung – die Patina – oft höher als restaurierte Oberflächen. So wird sie in der Restaurierung als Zeugnis der Objektgeschichte gewahrt. In Heimwerkerforen zeigt sich regelmäßig: Nutzer berichten, dass die ursprüngliche Gebrauchsspuren das individuelle Nutzungserlebnis bereichern und den ideellen Wert steigern.

Handwerkliche Qualität im Vergleich zu Massenware

Antike Werkzeuge stammen häufig aus Äras, in denen jedes Stück handgefertigt und auf Reparatur ausgelegt war. Im Gegensatz zur modernen Wegwerfproduktion lassen sie sich durch Schärfen und Pflege wiederaufbereiten. Ein Beispiel: Hobel aus dem frühen 20. Jahrhundert können mit schonender mechanischer Reinigung und Ölung wieder voll funktionsfähig gemacht werden – ohne chemische Mittel, die Gravuren oder Hölzer beschädigen könnten. Dieser Mix aus Nachhaltigkeit, emotionalem Wert und handwerklicher Präzision macht alte Werkzeugkisten zu wahren Schatztruhen – bereit dafür, neu entdeckt und geschätzt zu werden.

Werkzeuge mit Geschichte: Warum alte Stücke faszinieren

Alte Werkzeuge sind mehr als bloße Arbeitsmittel vergangener Generationen. Sie repräsentieren handwerkliche Traditionen und Fertigungsqualität, die in der heutigen Massenproduktion oft verloren gegangen ist. Wer etwa einen Holzhobel aus den 1930er Jahren in der Hand hält, spürt sofort den Unterschied zu modernen Kunststoffwerkzeugen. Das Holz fühlt sich warm und lebendig an, das Gewicht vermittelt Substanz. Handgefertigte Metallteile mit sichtbaren Schmiedespuren zeugen von einer Zeit, in der jedes Werkzeug als langlebiges Arbeitsgerät konzipiert wurde.

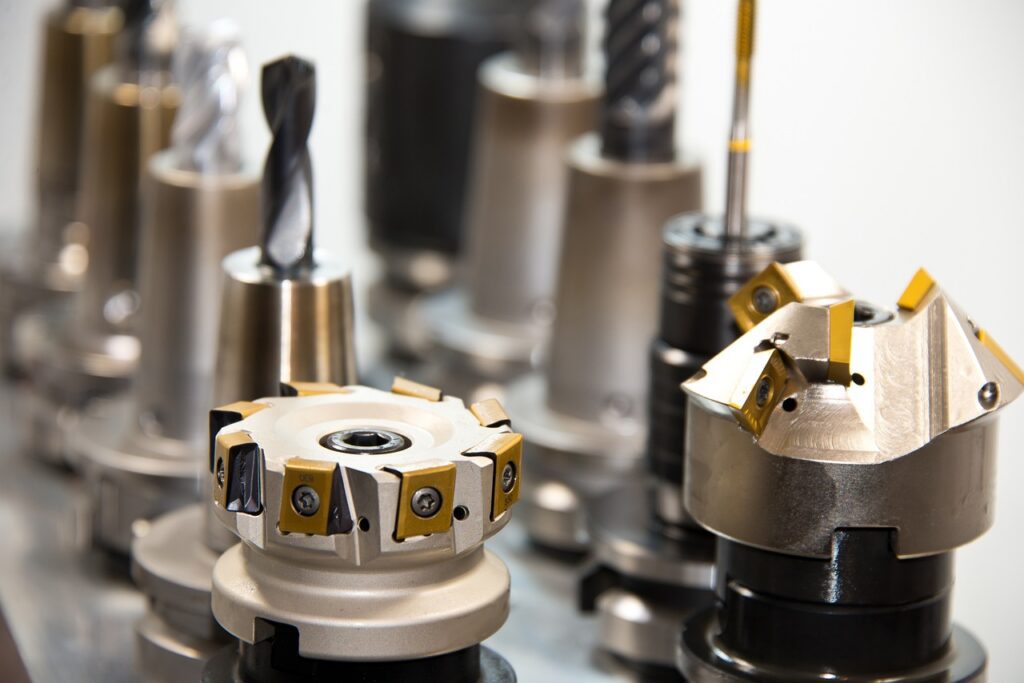

Typische Funde in alten Werkzeugkisten

Beim Öffnen verlassener Werkzeugkisten findet man häufig klassische Handwerkzeuge wie Holzhobel, Stechbeitel, Schraubzwingen aus Gusseisen, Hämmer mit Holzgriffen und Feilen in verschiedensten Größen. Besonders oft tauchen sogenannte Kombiwerkzeuge aus der Mitte des 20. Jahrhunderts auf, die mehrere Funktionen in einem vereinen. Laut einer Auswertung der Plattform Werkzeug-News.de gehören Stanley-Hobel, Bahco-Schraubenschlüssel und originale DDR-Werkzeuge zu den besonders gesuchten Funden auf Flohmärkten und in Verlassenschaften.

Marken und Materialien als Wertindikator

Alte Werkzeuge lassen sich oft schon auf den ersten Blick anhand von Marken und Materialien qualitativ einschätzen. Hersteller wie Stanley, Bahco oder Ulmia genießen bei Sammlern hohes Ansehen, weil ihre Produkte auch Jahrzehnte später noch einsatzbereit sind. Besonders wichtig sind Materialien: Griffe aus Harthölzern wie Ebenholz oder Eiche, Metallteile aus Schmiedestahl und Messing sind klare Hinweise auf überdurchschnittliche Qualität. Im Sammlerbereich werden Stanley-Hobel der Bailey-Serie regelmäßig zu Preisen zwischen 80 und 300 € gehandelt, abhängig von Erhaltungszustand und Modellnummer.

Seltene Formen und patentierte Mechanismen

Neben Marken spielen spezielle Bauformen und patentierte Funktionen eine Rolle. Werkzeuge mit verstellbaren Einstellungen, besonderen Klingenformen oder seltener Mechanik finden bei Sammlern besonderen Anklang. Ein Beispiel sind verstellbare Engländer-Schlüssel aus der Vorkriegszeit oder Hobel mit Feineinstellmechanismus. In Werkzeugforen berichten Nutzer regelmäßig über Flohmarktfunde, bei denen sich unscheinbare Teile als Raritäten herausstellten. Besonders hilfreich ist dabei die Orientierung an Patentnummern, die sich bei vielen älteren Werkzeugen direkt eingraviert finden.

Alte Werkzeuge als Inspirationsquelle für Heimwerker

Neben dem materiellen Wert schätzen viele Heimwerker die Inspiration, die von alten Werkzeugen ausgeht. Gerade im Möbelbau und bei Restaurationsarbeiten greifen viele bewusst auf klassische Handwerkzeuge zurück. Laut einer Umfrage des Magazins Selbermachen.de nutzen rund 40 % der befragten Leser regelmäßig alte Werkzeuge bei Heimwerkerprojekten.

Die Verbindung von Ästhetik und Funktion

Alte Werkzeuge kombinieren funktionale Effizienz mit einer oft unterschätzten Ästhetik. Handwerklich gefertigte Griffe, polierte Metallflächen und sichtbare Gebrauchsspuren verleihen ihnen einen Charakter, der bei modernen Produkten häufig fehlt. Besonders in Werkstätten und Hobbykellern werden diese Werkzeuge deshalb nicht nur genutzt, sondern auch dekorativ in Szene gesetzt. Auf Plattformen wie Pinterest und Instagram findet man unter dem Hashtag #vintagewerkzeug zahlreiche Beispiele, wie alte Hobel, Zwingen und Sägen als Teil einer Einrichtung wirken können, ohne dabei ihren praktischen Nutzen zu verlieren.

Nachhaltigkeit durch Wiederverwendung statt Neukauf

In Zeiten zunehmender Umweltdebatten gewinnt auch der Aspekt der Wiederverwendung alter Werkzeuge an Bedeutung. Anstatt neue Produkte zu kaufen, setzen viele bewusst auf das Aufbereiten und Weiternutzen bereits vorhandener Arbeitsmittel. In einem Leitfaden der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) wird die Wiederverwendung langlebiger Handwerksprodukte als effektiver Beitrag zum Ressourcenschutz hervorgehoben. Wer also alte Werkzeugkisten nicht entsorgt, sondern bewusst nach wertvollen Stücken sucht, handelt sowohl kulturell als auch ökologisch nachhaltig.

Alte Werkzeugkisten entdecken: Wo sich der Blick lohnt

Alte Werkzeugkisten verstauben nicht nur auf Flohmärkten, sondern tauchen überraschend oft bei Haushaltsauflösungen, Garagenentrümpelungen oder im Keller der eigenen Familie auf. Wer gezielt sucht, wird an unerwarteten Orten fündig. Besonders lohnend sind handwerklich geprägte Regionen, in denen über Generationen hinweg Werkzeuge weitergegeben wurden. Der Unterschied zum klassischen Trödel besteht darin, dass der Wert nicht sofort sichtbar ist. Es erfordert Geduld, Fachwissen und eine gewisse Systematik, um im scheinbaren Chaos die Schätze zu finden.

Flohmärkte und Garagenverkäufe

Flohmärkte gehören zu den klassischen Fundorten für alte Werkzeuge. Besonders beliebt sind laut einer Übersicht von Flohmarkt.de größere Sammlerbörsen, bei denen auch spezialisierte Händler auftreten. Garagenverkäufe hingegen bieten oft die Chance auf weniger durchsuchte Bestände, vor allem, wenn es sich um Nachlässe handelt. Wichtig ist, früh vor Ort zu sein und gezielt nach nicht ausgepackten Kisten oder Kartons zu fragen. Verkäufer legen alte Werkzeuge nicht immer aus, weil sie selbst den Wert nicht kennen oder vermuten, dass es keine Nachfrage dafür gibt.

Online-Marktplätze und spezialisierte Plattformen

Neben dem physischen Stöbern vor Ort spielt die digitale Suche eine immer wichtigere Rolle. Plattformen wie eBay Kleinanzeigen, eBay.de oder Etsy sind voll von Angeboten, in denen komplette Werkzeugkisten verkauft werden. Auf Etsy gibt es etwa die Kategorie „Vintage Tools“, in der täglich neue Stücke eingestellt werden. Auch spezialisierte Auktionsplattformen wie Catawiki listen regelmäßig Vintage-Werkzeuge mit Angabe zu Herkunft und Zustand. Entscheidend ist hier, dass bei Online-Angeboten detaillierte Fotos und genaue Beschreibungen vorliegen, damit sich potenzielle Käufer vorab ein Bild machen können.

Entrümpelung als Chance

Entrümpelungen und Haushaltsauflösungen bieten ideale Bedingungen, um an alte Werkzeugkisten zu gelangen. Viele Familien wissen gar nicht, was sich im Keller oder in der Garage befindet. Besonders bei Nachlässen von Handwerkern lohnt sich ein genauer Blick. Während bei gewerblichen Entrümplern häufig der Fokus auf Möbel und große Gegenstände liegt, bleiben kleine Werkzeugkisten oft unbeachtet zurück. Eine Recherche des BR zum Thema Haushaltsauflösungen zeigt, dass Werkzeuge und Kleinteile häufig erst später sortiert und bewertet werden.

Typische Fehler beim Sichten und Aussortieren

Viele unerfahrene Sucher machen den Fehler, Werkzeugkisten zu schnell abzuwerten. Stark verrostete oder beschädigte Werkzeuge werden häufig vorschnell entsorgt, obwohl genau diese Stücke aufgrund ihrer Seltenheit oder Originalteile einen gewissen Wert haben können. Der deutsche Werkzeughändler Dictum weist darauf hin, dass gerade bei Hobeln oder Stechbeiteln auch unvollständige oder defekte Stücke für Restaurationszwecke gesammelt und gehandelt werden.

Werkzeuge gezielt erkennen und einschätzen

Um Schätze sicher zu identifizieren, sind einige Grundkenntnisse hilfreich. Wichtige Fragen sind: Handelt es sich um Massivholz- oder Kunststoffgriffe? Ist der Stahl geschmiedet oder gestanzt? Gibt es sichtbare Markierungen, Gravuren oder Patente? Besonders lohnend ist der Blick auf Herstellerplaketten oder eingestanzte Seriennummern. Auf einschlägigen Foren wie werkzeug-news.de werden regelmäßig Listen solcher Erkennungsmerkmale diskutiert und aktualisiert.

Der richtige Zeitpunkt für Schatzsucher

Der ideale Zeitpunkt für den Kauf alter Werkzeuge ist meist außerhalb der klassischen Trödel-Hochsaison. Während im Frühjahr und Sommer viele Hobbyjäger unterwegs sind, bieten Herbst- und Wintermonate oft bessere Chancen auf gute Preise und weniger Konkurrenz. Auch kurzfristige Haushaltsauflösungen, die über Online-Portale oder lokale Zeitungen angekündigt werden, sind vielversprechend. Laut einer Auswertung von kleinanzeigen.de tauchen besonders viele Angebote für „Werkzeugkisten Verlassenschaft“ rund um Jahreswechsel und Umzugszeiten auf.

Im Gerümpel verborgen: Das Potenzial alter Werkzeuge erkennen

Beim Anblick einer vollgestopften Werkzeugkiste mit verrosteten Schraubenschlüsseln, verbogenen Nägeln und staubigen Holzteilen entscheiden sich viele sofort fürs Entsorgen. Doch gerade im unscheinbaren Durcheinander verbergen sich oft Stücke mit handwerklichem oder sogar historischem Wert. Der Blick für Qualität lässt sich trainieren, wenn man weiß, worauf es ankommt: Materialien, Verarbeitungsdetails und bestimmte Markenmerkmale helfen dabei, echte Funde von wertlosem Altmetall zu unterscheiden.

Typische Qualitätsmerkmale alter Werkzeuge

Ein zentraler Indikator für den Wert ist die Materialqualität. Schmiedestahl fühlt sich schwer und glatt an, selbst wenn er Rost angesetzt hat. Holzgriffe aus Eiche oder Buche sind massiver und dichter als moderne Kunststoffgriffe. Besonders typisch sind fein geschliffene Übergänge, saubere Nietverbindungen und Schrauben aus Messing oder Bronze. Laut Informationen von Dictum, einem bekannten Händler für Handwerkzeuge und Restaurierungsbedarf, gilt: Werkzeuge aus Massivholz und Stahl überleben bei richtiger Pflege Jahrzehnte länger als moderne Pendants.

Gravuren, Markenstempel und Seriennummern

Ein wichtiges Kriterium beim Erkennen wertvoller Stücke sind Gravuren und Markierungen. Diese befinden sich bei Hobeln oft an der Seitenfläche oder auf der Unterseite der Klinge, bei Schraubenschlüsseln an der Innenseite der Backen. Besonders bei Produkten aus dem angelsächsischen Raum finden sich oft Patentnummern, die auf eine genaue Herstellungsperiode hinweisen. Die Plattform Catawiki bietet regelmäßig Auktionen mit solchen Stücken an und stellt detaillierte Fotos von typischen Gravuren zur Verfügung.

Rost und Abnutzung richtig einschätzen

Oberflächlicher Rost ist bei alten Werkzeugen völlig normal und reduziert den Wert nicht zwangsläufig. Im Gegenteil: Werkzeuge mit sogenannter Edelpatina, also gleichmäßig verteiltem Rostansatz und Abnutzungsspuren, gelten als besonders authentisch. Wichtiger ist, dass keine tiefen Risse oder Brüche vorhanden sind, vor allem bei tragenden Teilen wie Hobelkörpern oder Schraubenschlüsselbacken. Der Werkzeughersteller Kirschen weist auf seiner Seite darauf hin, dass viele ältere Produkte bewusst nicht poliert werden, um diese Authentizität zu bewahren.

Sortieren mit System: Was bleibt, was geht?

Beim Sichten alter Werkzeugkisten empfiehlt es sich, Stück für Stück einzeln herauszunehmen, kurz zu prüfen und zur Seite zu legen. Werkzeuge ohne Griffe, mit gebrochenen oder fehlenden Teilen, sind nicht automatisch Ausschuss. Gerade Ersatzteile für Sammlerstücke werden auf Online-Plattformen gesucht und verkauft. Bei Unsicherheit helfen Foren wie werkzeug-news.de, wo erfahrene Nutzer innerhalb kurzer Zeit Einschätzungen abgeben und Ratschläge geben können.

Restaurierungspotenzial erkennen

Nicht jedes Fundstück muss sofort funktionstüchtig sein. Viele alte Werkzeuge lassen sich mit wenigen Handgriffen wieder instand setzen. Ein gutes Beispiel sind Hobel: Selbst stark verrostete Modelle können durch Schleifen und Ölen wieder einsatzfähig gemacht werden.

Vorsicht vor Nachbauten und Fälschungen

Ein wachsender Markt für Vintage-Werkzeuge hat auch zur Folge, dass immer mehr nachgemachte oder „künstlich gealterte“ Werkzeuge auftauchen. Besonders betroffen sind Stanley-Hobel und englische Schraubenschlüssel. Echtheitsmerkmale sind nicht nur Gravuren, sondern auch der Geruch des Holzes, die Haptik des Metalls und typische Alterungsspuren, die sich nicht künstlich erzeugen lassen. Im Zweifel empfiehlt sich immer der Abgleich mit Originalkatalogen, die in Online-Archiven wie archive.org frei zugänglich sind.

Geduld und System statt Schnellschuss

Erfahrene Sammler betonen immer wieder: Wer Werkzeugkisten blind ausschüttet und vorschnell aussortiert, verliert oft die besten Stücke. Geduldiges und systematisches Vorgehen zahlt sich aus, sowohl in Bezug auf den finanziellen als auch auf den emotionalen Wert. Der bekannte Restaurateur Paul Sellers rät in seinem Blog und YouTube-Kanal immer wieder dazu, sich mindestens eine Stunde Zeit für jede größere Werkzeugkiste zu nehmen, um wirklich nichts zu übersehen.

Strategien für Schatzsucher: Tipps zum gezielten Finden und Erkennen

Gezielt auf die Suche nach alten Werkzeugen zu gehen, bedeutet mehr als zufälliges Stöbern. Wer den Markt beobachtet und systematisch vorgeht, hat langfristig bessere Chancen, wertvolle oder seltene Stücke zu entdecken. Egal ob auf Flohmärkten, bei Haushaltsauflösungen oder im Internet: Ein durchdachter Plan und etwas Hintergrundwissen zahlen sich immer aus.

Frühzeitige Recherche und Marktbeobachtung

Ein wichtiger erster Schritt besteht darin, sich mit gängigen Modellen und Marken vertraut zu machen. Plattformen wie Etsy, eBay und Catawiki bieten hilfreiche Anhaltspunkte, welche Werkzeuge gerade gefragt sind und welche Preise erzielt werden. Etsy führt beispielsweise eine eigene Kategorie für Vintage-Werkzeuge mit täglichen Neuzugängen. Diese Beobachtung hilft dabei, bei einem Fund schnell einzuschätzen, ob sich ein Kauf lohnt.

Der richtige Zeitpunkt auf Flohmärkten

Laut einem Praxisbericht auf Werkzeug-News.de entscheiden auf Flohmärkten oft wenige Minuten über gute Funde. Wer die besten Stücke sichern will, sollte frühzeitig vor Ort sein, idealerweise vor offiziellem Beginn der Veranstaltung. Erfahrene Sammler sprechen gezielt Händler an, bevor diese vollständig aufgebaut haben. Nicht selten werden gute Stücke noch aus dem Kofferraum heraus verkauft, bevor sie überhaupt auf dem Tisch landen.

Online-Suchstrategien mit Alarmfunktionen

Für die digitale Schatzsuche bieten sich Suchagenten an. Auf eBay Kleinanzeigen oder Willhaben lassen sich Alarme für Begriffe wie „Werkzeugkiste“, „Verlassenschaft Werkzeug“ oder spezifische Marken einrichten. Diese Funktion sorgt dafür, dass man sofort informiert wird, sobald ein passendes Angebot online erscheint. Gerade bei seltenen Marken oder kompletten Kistensets ist schnelles Handeln gefragt. Catawiki beispielsweise versteigert regelmäßig handverlesene Werkzeugsammlungen, die innerhalb weniger Stunden hohe Gebote erzielen.

Verhandlungsstrategien vor Ort

Beim direkten Kauf vor Ort empfiehlt es sich, zunächst den gesamten Bestand zu überblicken, bevor über einzelne Stücke verhandelt wird. Ein ruhiges und zurückhaltendes Auftreten wirkt oft überzeugender als allzu große Begeisterung. Laut einem Erfahrungsbericht auf Flohmarkt.de sind Verkäufer eher zu Preisnachlässen bereit, wenn sie merken, dass der Käufer Fachkenntnis besitzt und mehrere Artikel auf einmal abnimmt.

Qualitätsmerkmale gezielt prüfen

Beim Durchsehen alter Werkzeugkisten gilt es, systematisch vorzugehen: Griffmaterial, Gewicht und Verarbeitung sollten geprüft werden, ebenso wie Markierungen und Seriennummern. Besonders wichtig: nicht vom äußeren Zustand täuschen lassen. Leichter Rost oder Schmutz mindern nicht automatisch den Wert.

Austausch mit Communitys und Experten

Ein weiterer Faktor für erfolgreichen Werkzeugkauf ist der Austausch mit Gleichgesinnten. In Foren wie werkzeug-news.de oder in Facebook-Gruppen zum Thema Vintage-Tools werden Fundstücke bewertet, Kaufempfehlungen gegeben und Restaurierungstipps geteilt. Wer regelmäßig Fragen stellt und aktiv mitdiskutiert, profitiert vom Wissen erfahrener Sammler und Restauratoren.

Langfristige Strategie: Sammlung aufbauen statt Einzelkäufe

Anstatt wahllos Einzelstücke zu kaufen, ist es sinnvoll, langfristig eine strukturierte Sammlung aufzubauen. Fokusbereiche könnten zum Beispiel bestimmte Marken, Zeiträume oder Werkzeugarten sein. Laut Catawiki erzielen gut dokumentierte Sammlungen bei Auktionen deutlich höhere Preise als unsortierte Bestände. Wer seine Sammlung systematisch erweitert, hat nicht nur mehr Übersicht, sondern steigert auch den Wiederverkaufswert.

Pflege und Restaurierung alter Werkzeuge

Alte Werkzeuge lassen sich durch sachgemäße Pflege und behutsame Restaurierung oft wieder voll funktionsfähig machen, ohne ihren historischen Wert zu verlieren. Wichtig ist dabei, Originalzustand und Patina zu bewahren und unnötige Eingriffe zu vermeiden. Die richtige Balance zwischen Erhaltung und Funktionstüchtigkeit entscheidet darüber, ob ein Werkzeug seinen Wert behält oder sogar steigert.

Reinigung: Methoden ohne Chemie

Für die Erstreinigung alter Werkzeuge werden meist einfache Mittel empfohlen. Weiche Messingbürsten, Schleifvlies oder Stahlwolle der Körnung 0000 sind Standard. Führende Anbieter wie Dictum zeigen in ihren Video-Tutorials, wie man Oberflächen damit von Schmutz und losem Rost befreit, ohne Gravuren oder Markierungen zu beschädigen. Aggressive Rostumwandler oder Schleifmaschinen sind für historische Stücke ungeeignet, da sie Metall abtragen und Detailstrukturen zerstören können.

Rostbehandlung: Essig und Elektrolyse

Für stärkeren Rostbefall werden bewährte Hausmittel genutzt. Dazu gehören Essigbäder oder Elektrolyse, bei der Rost mithilfe von Strom und Natriumcarbonat gelöst wird. Wichtig: Nach der Entrostung müssen Metallteile sofort gründlich getrocknet und geölt werden, sonst bildet sich in kurzer Zeit erneut Rost. Bewährt haben sich dafür spezielle Werkzeugöle, erhältlich unter anderem bei Herstellern wie Ballistol.

Holzteile schonend pflegen

Holzgriffe aus Eiche, Buche oder exotischen Harthölzern sollten niemals lackiert oder mit aggressiven Reinigern behandelt werden. Stattdessen genügt es, sie mit feinem Schleifpapier leicht anzuschleifen und anschließend mit Leinöl oder Wachs zu pflegen. Dictum und Kirschen empfehlen hier gezielt Leinöl-Firnis, der tief ins Holz eindringt und die Oberfläche versiegelt. Einmal pro Jahr nachölen genügt, um Holzgriffe geschmeidig und widerstandsfähig zu halten.

Schärfen und Nachbearbeiten

Schneidwerkzeuge wie Stechbeitel oder Hobel erfordern regelmäßiges Schärfen. Erfahrene Heimwerker verwenden dafür Natursteine oder synthetische Schleifsteine mit Körnung 1000 bis 8000. Maschinen werden bewusst vermieden, da sie Hitze erzeugen, die die Härte des Stahls verändert. Die Schleiftechnik folgt dabei traditionellen Winkeln und Abläufen, die sich über Generationen bewährt haben.

Schutz und Lagerung

Restaurierte Werkzeuge sollten stets trocken und staubfrei gelagert werden. Optimal sind Holz- oder Metallschränke mit leichter Belüftung. Laut Empfehlungen auf werkzeug-news.de vermeiden viele Sammler Kontakt mit Plastikboxen, da sich dort Feuchtigkeit schneller staut. Für Metallteile wird eine leichte Ölschicht empfohlen, Holzgriffe lagert man idealerweise in Werkstattklima mit konstanter Temperatur.

Nachhaltigkeit durch Erhalt statt Neukauf

Die Pflege alter Werkzeuge ist nicht nur Liebhaberei, sondern auch ein Beitrag zur Ressourcenschonung. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) weist in ihrem Leitfaden zur Wiederverwendung von Produkten darauf hin, dass langlebige Güter wie Werkzeuge besonders nachhaltig sind, wenn sie mehrfach genutzt und weitergegeben werden. Wer also alte Werkzeugkisten restauriert, schont nicht nur Geldbeutel und Ressourcen, sondern erhält gleichzeitig ein Stück Handwerksgeschichte.

Restaurierung als persönliches Projekt

Viele Heimwerker sehen die Aufarbeitung alter Werkzeuge auch als meditative Freizeitbeschäftigung. Auf Plattformen wie YouTube, Etsy und Instagram finden sich unter Hashtags wie #toolrestoration unzählige Beispiele, bei denen Menschen ihre Funde schrittweise aufarbeiten. Laut einem Bericht des BR zu diesem Thema investieren Sammler durchschnittlich zwischen zwei und acht Stunden in die Aufarbeitung eines einzelnen Werkzeugs. Der dabei entstehende Mehrwert liegt nicht nur im materiellen, sondern auch im persönlichen Nutzen und der Freude an der handwerklichen Tätigkeit.

Fazit: Warum sich der Blick in alte Werkzeugkisten lohnt

Alte Werkzeugkisten sind nicht einfach nur alte Holzkästen voller Metallteile. Sie sind ein handfestes Stück Handwerksgeschichte, eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Werkzeuge aus den 1920er bis 1970er Jahren zeichnen sich durch Qualität, Langlebigkeit und Reparaturfreundlichkeit aus – Werte, die in der heutigen Konsumwelt oft in den Hintergrund treten. Plattformen wie Catawiki und Etsy belegen durch steigende Angebotszahlen und Preise, dass das Interesse an historischen Handwerkzeugen stetig wächst.

Alte Werkzeuge zwischen Sammlerleidenschaft und Nachhaltigkeit

Die Wiederverwendung und Restaurierung alter Werkzeuge leistet gleichzeitig einen Beitrag zum Umweltschutz. Statt neue Produkte aus energieintensiver Fertigung zu kaufen, lässt sich vorhandenes Material durch Pflege und Reparatur wieder nutzbar machen. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) und das Umweltbundesamt empfehlen die gezielte Wiederverwendung langlebiger Güter als wichtige Maßnahme zur Reduzierung von Ressourcenverbrauch und CO₂-Emissionen.

Emotionale Werte über Generationen hinweg

Für viele Menschen haben alte Werkzeuge nicht nur einen finanziellen, sondern auch einen ideellen Wert. Besonders Stücke aus dem Familienbesitz werden gehütet und gepflegt. Der emotionale Bezug zu diesen Werkzeugen spiegelt sich auch in den zahllosen DIY-Blogs, Foren und YouTube-Kanälen wider, in denen Restaurierungsvideos und Sammlungspräsentationen geteilt werden.

Wertentwicklung und Marktbeobachtung

Wer alte Werkzeuge nicht nur als Hobby betrachtet, sondern auch mit Blick auf potenziellen Wiederverkaufswert sammelt, profitiert von einem stetig wachsenden Markt. Gut erhaltene oder restaurierte Stücke erzielen regelmäßig hohe Preise. Auf Catawiki wechseln restaurierte Hobel oder Schraubenschlüssel je nach Seltenheit und Zustand für 150 bis 500 Euro den Besitzer. Dabei steigen die Preise für komplette Sammlungen deutlich schneller als für Einzelstücke, vorausgesetzt, diese sind systematisch aufgebaut und dokumentiert.

Entrümpelung als Einstieg: Vom Zufallsfund zur Leidenschaft

Für viele beginnt die Beschäftigung mit alten Werkzeugen durch einen Zufallsfund bei einer Haushaltsauflösung oder Entrümpelung. Was zunächst nach Gerümpel aussieht, entpuppt sich oft als hochwertiges Arbeitsgerät mit Geschichte. Wer einmal begonnen hat, diese Werkzeuge zu reinigen, zu pflegen und zu nutzen, erlebt meist, wie aus einem einmaligen Projekt eine dauerhafte Leidenschaft wird. Plattformen wie werkzeug-news.de bieten dafür Anlaufstellen zum Austausch und zur Beratung .

Alte Werkzeuge als Teil moderner Werkstätten

Auch in zeitgemäß eingerichteten Hobbywerkstätten haben alte Werkzeuge ihren festen Platz. Sie ergänzen moderne Elektrowerkzeuge sinnvoll: Während Maschinen Effizienz und Tempo liefern, bieten Handwerkzeuge präzise Kontrolle und ein unverfälschtes Arbeitsgefühl. In Blogs und Magazinen wie Selbermachen.de wird dieser Aspekt regelmäßig aufgegriffen, insbesondere im Zusammenhang mit Möbelbau, Restaurationsarbeiten und nachhaltigem Heimwerken.

Tradition und Moderne verbinden

Alte Werkzeugkisten stehen sinnbildlich für eine Verbindung aus Tradition und Moderne. Wer sich auf das Abenteuer einlässt, diese Stücke wiederzuentdecken, erhält nicht nur funktionale Werkzeuge, sondern auch Zugang zu einem Stück Kulturgeschichte. Mit etwas Geduld, Wissen und handwerklichem Geschick lassen sich aus verstaubten Kisten wieder vollwertige Arbeitsmittel machen – oder einzigartige Sammlungsstücke, die Generationen überdauern.

Schreibe einen Kommentar